Auf Enquetewatch.de findet ihr einen Artikel von Felix Kersting zum Bericht der Projektgruppe 3. Obwohl die PG 3 lange „Hoffungsträger“ der Kommission war und es große Einigung bei der Analyse der Entkopplungsmöglichkeiten gab, sind sich Opposition und Regierung bei den Handlungsempfehlungen (mal wieder) nicht einig geworden. „Entkopplung nicht in Sicht“ …

Was haben VW, die EU und die Chinesische Kommunistische Partei gemeinsam? Sie alle setzen auf „grünes Wachstum“ als Erfolgsformel. Grünes Wachstum soll „den Binnenmarkt stärken“, die „Wettbewerbsfähigkeit steigern“ und die die Zukunft sichern“. Damit ist grünes Wachstum Wunschtraum und Wiederwahlhoffnung vieler Umwelt- und Wirtschaftsminister: das Versprechen, den Wohlstand auch in Zukunft …

Die Projektgruppe der Enquete zum Themenkomplex Entkopplung, hat festgestellt, dass die Belastungsfähigkeit der Umwelt begrenzt und vielfach überschritten ist. So weit, so trivial. Entsprechend konnte bei der Vorstellung des Berichtsentwurfs auch weitgehende Einigkeit herrschen. Die genannten Erkenntnisse sind im Kern mindestens einige Jahrzente alt. Der Konkretisierungsgrad ist mit neueren Studien …

Am Montag, den 24.09.2012, stellte die Projektgruppe 3 (PG 3): „Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt – Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung“ den Großteil ihres Beitrags zum Bericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ vor. In Teil 1 wurde ein erster Überblick über die Inhalte des Berichts gegeben. Teil 2 widmet sich …

Am Montag (25.9.2012) hat die Projektgruppe 3 „Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt – Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung“ den Hauptteil ihres inhaltlichen Beitrags zum Endbericht der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ vorgelegt. Er wurde von der Projektgruppe im fraktionsübergreifenden Konsens erarbeitet, was beachtlich ist. In diesem Artikel soll ein erster Überblick …

In der Sitzung am 07.05.2012 wurde der Zwischenbericht der Projektgruppe 3 „Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischer Fortschritt – Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung“ vorgestellt und diskutiert.

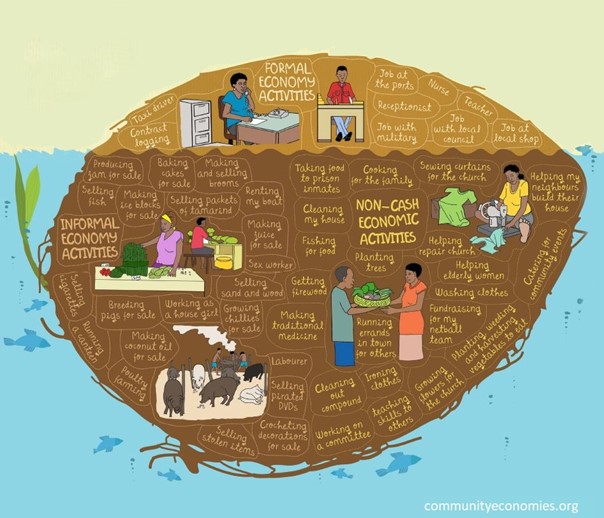

Der Sammelband „Ausgewachsen! Ökologische Gerechtigkeit. Soziale Rechte. Gutes Leben.“ ist ein erster Versuch, die Debatte um eine Postwachstumsgesellschaft aus globalisierungskritischer Sicht darzustellen. Im Sammelband finden sich u.a. Beiträge von Alberto Acosta, Adelheid Biesecker, Serge Latouche und Niko Paech. Eine Rezension von Peter Fleissner findet sich hier. Ernst Schmitters Rezension kann …

Wer aber vom Wirtschaftswachstum nicht reden will, sollte auch von internationalen Konflikten schweigen. Lasse Steffens ordnet das unangefochtene Wachstumsparadigma des gestärkten konservativ-rechten Lagers im EU-Parlament in Fragen europäischer und internationaler Machtdynamiken ein und beleuchtet in diesem Artikel die positive Rückkopplung von ökonomischer und militärischer Wettbewerbsfähigkeit.

Die Wachstumseuphorie in Europa scheint ungebrochen, auch nach den Europawahlen ist hier kein Strategiewechsel zu erkennen – Fortschritt wird noch immer mit Wachstum gleichgesetzt. Hans Holzinger wirft in diesem Artikel einen kritischen Blick auf den globalen Wettbewerb als Wachstumstreiber sowie auf den Green Deal und andere Versuche, in Europa grünes Wachstum zu realisieren.

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen will eine neue Debatte über Suffizienz im Wirtschaftssystem fördern. In seinem vor kurzem veröffentlichten Diskussionspapier regt er dazu an, Konflikte zwischen den Paradigmen Green Growth und Degrowth zu überwinden, indem der Fokus auf Vorsorge gesetzt wird.

Der Gebäudesektor gilt als einer der Haupttreiber globalen Energie- und Ressourcenverbrauchs. Im Wohnsegment ist es vor allem die immer weiter steigende Pro-Kopf-Wohnfläche, welche technische Effizienzgewinne im Gebäudebereich konterkatiert. Somit wird eine Integration von Suffizienzmaßnahmen hinsichtlich Wohnungsbau und Wohnungsversorgung zukünftig unumgänglich sein, um über eine Reduzierung der Pro-Kopf-Wohnfläche einen nennenswerten Beitrag zur Reduzierung von Energie- und Ressourcenverbrauch zu erreichen.

Nachdem wir in einem ersten Artikel einen Überblick über die grundsätzlichen Positionierungen verschiedener Bundesministerien in der Transformations- und Nachhaltigkeitsdebatte gegeben haben, haben wir im Anschluss das Finanz- und Wirtschaftsministerium genauer beleuchtet. Wir möchten nun die Perspektive auf die weiteren Ressorts erweitern und mit allgemeinen Beobachtungen abschließen.

Nach ihrem Überblick über die grundsätzlichen Positionierungen verschiedener Bundesministerien in der Transformationsdebatte, betrachten David Hofmann, Jannis Niethammer und Ulrich Petschow nun die spezifischen Perspektiven ausgewählter Ministerien näher. Dabei liegt der Fokus auf dem Wirtschafts- und Finanzministerium.

In den letzten Jahren haben wir uns am IÖW mit den Chancen und Herausforderungen beschäftigt, die mit der Strategie einer stärkeren Wachstumsunabhängigkeit wichtiger gesellschaftlicher Bereiche verbunden sind. Doch ist dieser Ansatz auch anschlussfähig an Debatten, die in verschiedenen Bundesministerien geführt werden? Im ersten Teil unserer Artikelreihe geben wir einen Überblick zu den grundsätzlichen Positionierungen ausgewählter Ministerien.

Die Notwendigkeit der Integration von Perspektiven aus dem Globalen Süden innerhalb der Degrowth-Bewegung wird mit zunehmender theoretischer Ausdifferenzierung immer deutlicher. Claudius Gräbner-Radkowitsch und Birte Strunk gehen in einer Literaturanalyse den dabei prominentesten Fragen nach und versuchen sich an einer Kontextualisierung auf Basis der ausgewerteten Publikationen.

Die im Mai ausgetragene „Beyond Growth“ Konferenz im Europäischen Parlament skizzierte auf eindrucksvolle Weise die Fülle der Gestaltungsoptionen und Transformationspfade für eine nachhaltige Europäische Zukunft abseits des Wachstumsparadigmas. Als Teilnehmende online und vor Ort berichten die Autoren von ihren Eindrücken, Erkenntnissen und kritischen Reflektionen.

Eine zentrale Debatte der Tagung “Ausgewachsen – Wirtschaften als gäbe es ein Morgen” war wie Postwachstum als Transformationsstrategie eine größere Verbreitung finden kann. Kaya Feddersen und Marvin Lauenburg kommen zu dem Schluss, dass zwar hinreichende Antworten ausstehen, der Suchprozess an sich jedoch zu Veränderungen führen kann.

Die Debatten rund um die Abkehr vom Wirtschaftswachstum beziehen sich in den meisten Fällen auf den Globalen Norden. Wie der durch (Neo-)Kolonialismus geprägte Globale Süden damit umgeht und welche Folgen ein Aufoktroyieren von Postwachstumsansätzen hätte, diskutiert Lisa Habigt mit Bezugnahme zur Veranstaltung “Rethinking Development Cooperation” von NELA.

Auf Grundlage eines Forschungsberichts zur Verbindung von Digitalisierung und Wachstumsunabhängigkeit von Unternehmen arbeiten die Autor*innen zusammenfassend die Möglichkeiten und Hindernisse heraus, die sich im Zuge eines notwendigen Kulturwandels im Bereich der KMU in Deutschland ergeben.

Die Tagung “Ausgewachsen – Wirtschaften als gäbe es ein Morgen” verdeutlicht das Spannungsfeld zwischen Degrowth-Bewegungen und herrschenden hegemonialen Machtstrukturen. Tobias Froese fasst die wichtigsten Punkte der Veranstaltung zusammen und stellt das Schaffen von Allianzen, wie auch die Suche nach strategischer Anschlussfähigkeit für eine tiefgreifende Transformationsbewegung dabei in den Vordergrund.

Simon Sutterlütti beschäftigt sich in einem ersten Artikel mit dem von Ulrike Herrmann postulierten „notwendigen Ende des Kapitalismus“ und fragt, ob Reformismus nicht den Kapitalismus romantisiert und stabilisiert. In zwei weiteren Artikeln diskutiert er Probleme der lohnarbeitsbasierten Planwirtschaft im 20. Jahrhundert, um abschließend eine Commons-Planwirtschaft als Alternative zur heutigen Wirtschaftsweise zur Debatte zu stellen.

Vor 50 Jahren erschien der für die Postwachstumsbewegung sehr bedeutsame Bericht des Club of Rome zu den „Grenzen des Wachstums“. Der Blick zurück und in die nicht wachstumsunabhängige Gegenwart stehen im Fokus der aktuellen Ausgabe mit dem Schwerpunktthema „Wachstum und Postwachstum“. Welche Relevanz hat der Bericht ein halbes Jahrhundert später noch und was lässt sich aus ihm für die Zukunft schließen? Diesen Fragen widmen sich u.a. David Hofmann, Ulrich Petschow und Florian Kern.

Die Forschungsgruppe „Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation“ eines Projektes vom IÖW und der TU Berlin lädt zu ihrer Abschlussveranstaltung ein, bei der Ergebnisse aus dem sechsjährigen Projekt vorgestellt werden und zu Fragestellungen rund um Digitalisierung und Umweltschutz diskutiert wird.

Das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der ÖkologischesWirtschaften ist die Kreislaufökonomie. Kann mit ihr die Entkopplung von Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum gelingen? U.a. dieser Frage wird in Beiträgen von Frieder Rubik et al. sowie Laura Nießen und Nancy Bocken nachgegangen. Passend zu dieser Problematik der Ressourcen- und Energieeffizienz ist nun auch die Ausgabe 1/2021 zum Thema „Rebound-Effekte“ Open-Access verfügbar.

Wie bewerten Umweltfachleute die Konzepte A-Growth, Degrowth und Postwachstum im Vergleich zu Green Growth? Cathérine Lehmann und Steffen Lange haben dazu eine Studie im Umweltbundesamt durchgeführt – mit überraschenden Ergebnissen.

Wieviel der neuen, vorsichtig wachstumskritischen Haltung im Grundsatzprogramm von Bündnis 90/Die Grünen ist im Programm der neuen Regierung, wieviel im aktuellen Jahreswirtschaftsberichts zu finden? Lia Polotzek begibt sich auf die Spurensuche nach einem Umdenken in Sachen Wachstumsfokus im Koalitionsvertrag sowie im Jahreswirtschaftsbericht 2022.

Die Autor*innen eines aktuellen Berichts beschäftigen sich mit der Frage, wieso Wirtschaftswachstum als politisches Ziel zur Schaffung von Arbeitsplätzen auf EU-Ebene bisher unüberwindbar scheint und zeigen zugleich politische Instrumente und Lösungsmöglichkeiten auf, um aus der Tretmühle von Wirtschaftswachstum und Erwerbsarbeit auszusteigen.

Dass ein flächendeckendes Senken des Energieverbrauchs essenziell ist, steht außer Frage, die politische Umsetzung aber stockt. Doch was wäre eine zielführende Politik der Energieverbrauchsminderung? Matthias Weyland wirft in einem zweiteiligen Artikel fünf Fragen für eine erfolgreiche Reduktion des Energieverbrauchs auf. Der erste Teil behandelt unter anderem die Entkopplung von Wachstumseffekten.

Anlässlich des mehr als 10-jährigen Bestehens des Blog Postwachstum und des baldigen Jubiläums des Berichts «Die Grenzen des Wachstums» blicken Angelika Zahrnt und Irmi Seidl auf dominierende Debattenstränge, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und folgenlos gebliebene Diskussionen zurück. Wie steht es um die Diskussion zur Wachstumskritik und das Themenfeld Postwachstum?

Karsten Hackländer und Klaus Heß verstehen das „Gute Leben“ als Gegenentwurf zum kapitalistischen Wirtschaften und als Ausweg aus der Globalen Krise. In einem zweiteiligen Artikel benennen sie die Ursachen der Krisenpolitik ebenso wie die Zusammenhänge zwischen Postwachstum und „Gutem Leben“. Vorallem aber vermitteln sie alternative Denkansätze.

Der Lebensstil der Konsumeliten ist nicht nur verantwortlich für den Klimawandel und die Corona-Pandemie, sondern macht die Eliten selbst unglücklich, konstatiert Kate Soper in „Post-Growth Living. For An Alternative Hedonism“. Für den Alternativen Hedonismus – jenseits von Konsum und Arbeit – bedient sie sich diverser Ideen aus dem Postwachstumsdiskurs. Christopher Olk hat das Buch rezensiert.

Für die Spezial-Ausgabe „Promises of growth and sustainability in the bioeconomy“ des „Journal of Sustainable Production and Consumption“ können noch bis zum 30. Juni Beiträge eingereicht werden. Dabei wird explizit zu Beiträgen aus wachstumskritischer Sicht oder aus einer Degrowth-Perspektive ermutigt.

Wie können Nachhaltigkeit und Wohlergehen zentrale Ziele europäischer Ökonomien werden? Tabea Waltenberg und Jakob Hafele stellen das Projekt ’Politik jenseits von Wirtschaftswachstum’ vor, in dem Strategien für wachstumsunabhängige EU-Politik entwickelt wurden.

Klimaschutz kann langfristig nur gelingen, wenn das Wachstum aufhört. Was sich von der britischen Kriegswirtschaft ab 1940 für eine Postwachstumswirtschaft lernen lässt, erläutert Ulrike Herrmann.

Wie können die Grenzen des Wachstums und die Kipppunkte ökologischer Systeme anschaulich in einem Nachhaltigkeitsmodell abgebildet werden? Timo Heimberger hat dazu eine Nachhaltigkeitsdarstellung entwickelt.

Wissenschaftler/innen, Expert/innen, Aktivist/innen, Künstler/innen und Organisationen aus der ganzen Welt fordern einen Abschied von der Wachstumsabhängigkeit unseres Wirtschaftssystems, um weitere Krisen zu vermeiden.

An einem sonnigen Frühsommertag 2018 traf sich eine Gruppe von Student*innen an der Wiese entlang des Zürichsees, um den Internationalen Degrowth-Tag zu feiern. Wie sich daraus die Initiative Post-Growth Zürich entwickelt hat und was ihre Ziele sind, berichten die beiden Gründer*innen Leonard Creutzburg und Viktoria Cologna.

Es gibt keine klimaschädlichere Art des Reisens als das Fliegen – die Debatte darüber hat im vergangenen Jahr an Fahrt aufgenommen. Doch führt die sogenannte Flugscham auch wirklich dazu, dass Reisende ihr Flugverhalten überdenken? Dieser Frage sind Wissenschaftler*innen vom Institut für sozial-ökologische Forschung nachgegangen.

Vor dem Hintergrund, dass das Ziel steten Wirtschaftswachstums mit den anderen UN-Nachhaltigkeitszielen nicht vereinbar ist, fordert Elisabeth Voß ein Umdenken unserer Nachhaltigkeitskonzeptionen. Mit Raworths Donut-Ökonomie und demokratischer Umsetzung soll Wirtschaft als Nachhaltigkeitsziel durch Demokratie abgelöst werden, denn Wirtschaft ist kein Selbstzweck.

„Zu leben heißt – wachsen – bleiben – schwinden – den eigenen Weg – und die Anderen – finden.“ Der herannahende Jahreswechsel lädt ein, auf bewegte Monate zurückzublicken und sich zu vergegenwärtigen, warum sich der Einsatz für eine klimagerechte, solidarische Welt lohnt. Mathias Effenberger tut dies in Gedichtform. Mit seinen Zeilen möchten wir unseren Leser/innen und Autor/innen eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam im neuen Jahr auch neue Wege des gesellschaftlichen Wandels zu erkunden!

Getrieben von Gretas berechtigtem Zorn und der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass ab nun etwas funktionieren müsse, was bisher noch nie funktioniert hat – die absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch nämlich – wird in den Medien wieder zunehmend die Wachstumsfrage gestellt. Astrid Gläsel hat einige Medienberichte aus den letzten Wochen zusammengestellt.

Für eine Gesellschaft, die nicht mehr auf Wirtschaftswachstum angewiesen sein möchte, ist neben individuellem und kollektivem Handeln die politische Steuerung von großer Bedeutung. Lene Montanus und Lukas Warning vom Aktionsbündnis Wachstumswende Bremen beleuchten den neuen rot-grün-roten Koalitionsvertrag des Landes, um zu sehen, ob der Wind in Richtung einer Wachstumswendepolitik weht.

Was heißt es für die Umweltpolitik, wenn sich bisher nicht sicher sagen lässt, ob eine ausreichende absolute Reduktion des Umweltverbrauchs bei weiterem Wirtschaftswachstum möglich ist? Dirk Arne Heyen plädiert dafür, die Wachstumsdebatte zwar weiter zu führen, sich aber auch auf Ge-meinsamkeiten zu besinnen – insbesondere die absolute Reduktion des Umweltverbrauchs auf ein global nachhaltiges Niveau. Welche Art von Maßnahmen es dazu braucht, benennt er in diesem Artikel.

In den letzten Jahrzehnten hat das Wachstum des Verkehrs stärker zugenommen als das des BIPs. Zudem zeigt das Reporting zu den deutschen Klimazielen, dass der Verkehrssektor am wenigsten eine Entkopplung von Wachstum und CO2-Emissionen aufweisen kann. Tobias Haas stellt einführende Überlegungen vor, wie Postwachstumsperspektiven die Debatte um eine Verkehrswende bereichern können.

Katharina Dutz und Niko Paech kritisieren, dass innerhalb einer am Wachstum ausgerichteten Gesellschaft jene basalen Fähigkeiten verdrängt werden, die eine suffiziente und an moderner Subsistenz orientierte Lebensführung ermöglichen. Die Autor/innen befassen sich mit der Frage, wie Bildung und das Wachstumsparadigma zusammenhängen und was eine Bildung für nachhaltige Entwicklung für eine Postwachstumsökonomie vermitteln sollte.

Christian Hermani stellt die Broschüre Rohstoffpolitik 2.0 vor. Diese bildet den Abschluss des gleichnamigen DNR-Projektes und ist als Aufruf zu verstehen, die stoffliche Basis unseres Wirtschaftens stärker in den Blick zu nehmen und politisch mutiger zu gestalten. Das Ziel: eine umwelt- und klimagerechte Ressourcennutzung. Neben Themen wie Tiefseebergbau und konkreten Instrumenten werden auch grundlegende Fragen nach dem Zusammenhang von Effizienz, Wachstum und Ressourcenverbrauch behandelt.

Eine neue Studie der Sachverständigengruppe „Weltwirtschaft und Sozialethik“ der Deutschen Bischofskonferenz untersucht die Rolle von Wirtschaftswachstum für die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Die Autor/innen bewerten dabei Wirtschaftswachstum hinsichtlich seiner Folgen für die Erfüllung lebensdienlicher Ziele und plädieren für eine Kombination von politischen Effizienz- und Suffizienz-Maßnahmen.

Der Wirtschaftswissenschaftler Peter Victor sprach am 18.05.2018 im Rahmen der Ringvorlesung „Wohlstand ohne Wachstum“ an der TU Berlin über neue Erkenntnisse aus dem Überarbeitungsprozess seines Buches „Managing without Growth. Slower by Design, not Disaster“. Warum seiner Ansicht nach ein nachhaltiger Wohlstand nur abseits des Wachstumspfades zu erreichen ist und dies keine Abkehr vom Kapitalismus nach sich ziehen muss, berichtet Laura Theuer.

In ihrem Buch „Transformationsdesign. Wege in eine zukunftsfähige Moderne“ beschäftigen sich Harald Welzer und Bernd Sommer mit der Frage, wie ein geeignetes Transformationsdesign den Weg in Richtung einer „reduktiven Moderne“ ebnen könnte. Dabei eröffnen sie neue Blickwinkel und erstellen einen lesenswerten Fundus an kritisch beleuchteten Ideen. Maja Göpel hat das Buch rezensiert und wünscht sich für die Zukunft noch eine tiefergehende Beleuchtung des Transformationsdesigns.

Welche Chancen und Risiken bieten die verschiedenen Managementkonzepte von Ökosystemdienstleistungen, um Natur tatsächlich zu schützen? Und in welchem Verhältnis stehen diese zur Postwachstumsbewegung? Josef Kaiser erläutert in seinem zweiten Beitrag die Implikationen der Inwertsetzung von Natur.