In den letzten Jahren haben wir uns am IÖW mit den Chancen und Herausforderungen beschäftigt, die mit der Strategie einer stärkeren Wachstumsunabhängigkeit wichtiger gesellschaftlicher Systeme und Institutionen verbunden sind. Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen haben wir viel Zuspruch für unsere Perspektive erhalten, insbesondere aus den Bereichen der Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Doch ist dieser Ansatz auch ganz konkret anschlussfähig an Debatten, die in verschiedenen Bundesministerien geführt werden? Wie blicken Mitarbeitende aus den Ministerien auf die (Post-)Wachstumsfrage? Und welche Möglichkeiten könnten sich ergeben, wenn die Dimension der Wachstumsunabhängigkeit als Kriterium in politische Prozesse einfließen würde?

Um uns diesen Fragen zu nähern, haben wir in den letzten Jahren einen Strategiedialog zum Thema Wachstumsunabhängigkeit in sechs Bundesministerien durchgeführt. Bevor wir uns den Erkenntnissen aus diesem Prozess widmen, stellen wir die zentralen Thesen unserer Vorarbeit vor, mit denen wir auf die Ministerien zugegangen sind:

These I: Umweltpolitik darf sich nicht auf eine einzige Strategie verlassen

Innerhalb der Wachstumsdebatte gibt es zwei besonders prominente und eindeutig antagonistische Positionen: Green Growth und Degrowth. Beide Ansätze beruhen jedoch auf Kernannahmen, die sich wissenschaftlich nicht hinreichend begründen bzw. belegen lassen (Petschow et al. 2018). Keine dieser Position sollte daher für sich beanspruchen, als alleinige Strategie für umweltpolitisches Handeln dienen zu können. Wieso ist das so?

Green-Growth-Befürworter*innen argumentieren, dass weiteres Wirtschaftswachstum auch in früh industrialisierten, wohlhabenden Volkswirtschaften notwendig ist, um die Lebensqualität in diesen Gesellschaften zu erhalten oder zu erhöhen. Zudem bestehe hinreichende Gewissheit darüber, dass ökologische Belastungen durch geeignete Instrumente ausreichend stark reduziert werden können, um die planetaren Grenzen einzuhalten. Die Wirtschaftsleistung kann dabei – wenn auch in qualitativ veränderter Form – weiterhin wachsen. Diese Auffassungen lassen sich aber nur dann gut begründen, wenn eine Gewissheit für das Gelingen einer hinreichend starken Entkopplung unterstellt wird, die wissenschaftlich nicht haltbar ist. Zudem wird hier die in der neoklassischen Wohlfahrtsökonomik vertretene Auffassung der Lebensqualität zugrunde gelegt: Lebensqualität ist danach das Aggregat des Ausmaßes, in dem individuelle Präferenzen erfüllt werden. Es ist aus einer gesellschaftlichen Perspektive aber nicht klar, warum gerade diese Auffassung von Lebensqualität als Präferenzerfüllung und nicht eine andere Konzeption der „richtige“ Maßstab für politisches Handeln sein sollte.

Degrowth-Vertreter*innen sind hingegen der Auffassung, dass Wirtschaftswachstum zur Aufrechterhaltung der Lebensqualität in den wohlhabenden Ländern nicht (mehr) notwendig ist. Diese könne selbst dann gesichert oder gar erhöht werden, wenn die aggregierte Wirtschaftsleistung sinkt. Laut dieser Position besteht zudem hinreichende Gewissheit darüber, dass die Wirtschaftsleistung in den wohlhabenden Ländern sinken wird, wenn diese ihre ökologischen Belastungen ausreichend stark reduzieren. Allerdings erläutern Degrowth-Vertreter*innen nicht überzeugend, ob und insbesondere wie die Lebensqualität erhalten werden kann, wenn das BIP/Kopf (sehr) stark abnimmt. Ebenso ist die behauptete Gewissheit über das Scheitern einer hinreichend starken Entkopplungsstrategie wissenschaftlich nicht haltbar.

These II: Es gilt komplementäre Instrumente und Maßnahmen zu nutzen

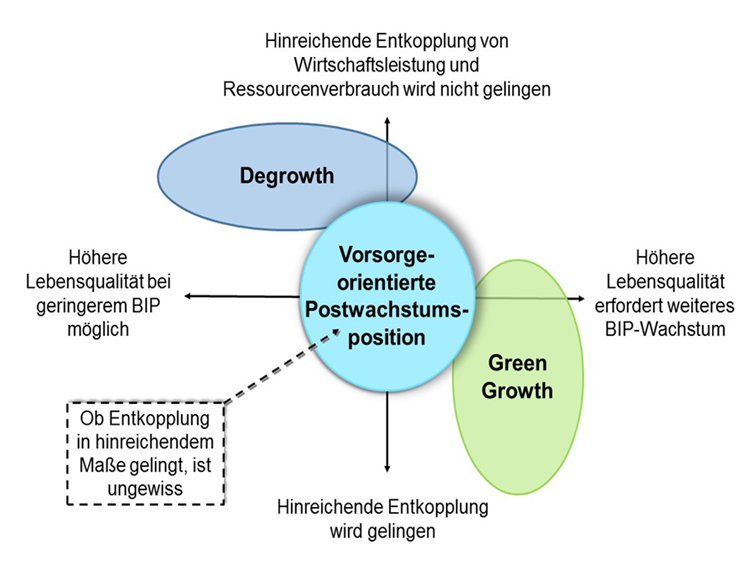

Zwischen den sich auf Ebene ihrer zentralen Annahmen widersprechenden Orientierungen Green Growth und Degrowth gibt es auf Ebene der jeweils befürworteten Maßnahmen und politischen Instrumente dennoch eine Reihe von Überschneidungen. Die von uns vorgeschlagene vorsorgeorientierte Postwachstumsposition versucht diese Ausgangslage produktiv zu nutzen: Sie ist einerseits ergebnisoffen und besitzt selbst keine starken ex-ante-Prämissen bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Wirtschaftsleistung sowie hinsichtlich des Gelingens oder Scheiterns der Entkopplung (siehe Abbildung). Andererseits lotet sie aus, wie groß der konsensuale und potenziell komplementäre Bereich zwischen verschiedenen Positionen auf der instrumentellen Ebene ist. Zugleich wird aber auch die in der Multi-Level-Perspektive betonte Einsicht anerkannt, dass gesellschaftliche Wandelprozesse nicht allein auf der instrumentellen Ebene und durch Benennung von defensiven Zielen („planetare Grenzen“) angestoßen werden können, sondern komplexe Transformationsprozess auf den verschiedenen institutionellen Ebenen nötig sind.

eigene Darstellung

These III: Ein kultureller und institutioneller Wandel ist nötig

Die bisher dominante „Culture of Growth“ ist tief in den formalen und informellen Institutionen verankert, die unsere Gesellschaften „steuern“. Wollen sie zur Einhaltung planetarer Grenzen beitragen, müssen Politikansätze daher – jenseits materieller Ziele und unmittelbar darauf ausgerichteter Instrumente – auch den kulturellen Wandel hin zu einer „Culture of Sustainability“ in den Blick nehmen. Aufgrund der aktuellen Verfasstheit der früh industrialisierten, wohlhabenden Länder spielen die Wirtschaftsleistung und die damit generierten Einkommen eine wichtige Rolle für die Funktionsweise fundamentaler gesellschaftlicher Institutionen, wie zum Beispiel den Sozialversicherungssystemen. Angesichts der zunehmenden Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Wirtschaftsleistung, gebietet das Vorsorgeprinzip diese gesellschaftlichen Institutionen wo möglich so zu transformieren, dass sie ihre Funktionen unabhängig(er) von der Wirtschaftsleistung erbringen können.

These IV: Die vorsorgeorientierte Postwachstumsposition kann als „pragmatische“ Verbindung der verschiedenen Handlungsansätze dienen

Die Einhaltung der planetaren Grenzen erfordert (I) eine Anpassung der ökonomischen Rahmenbedingungen, insbesondere durch den entschlossenen Einsatz von (marktbasierten) Instrumenten zur Internalisierung umweltschädlicher externer Effekte. (II) sollten durch partizipative Suchprozesse, Experimentierräume und neue innovations- und forschungspolitische Ansätze alternative Pfade der gesellschaftlichen Entwicklung ausgelotet und erschlossen werden. (II) sollten Potenziale für eine wachstumsunabhängigere Gestaltung gesellschaftlicher Institutionen identifiziert und nutzbar gemacht werden.

Wie blicken Ministerien auf diese Ergebnisse?

Doch ist dieser Ansatz auch ganz konkret anschlussfähig an Debatten, die in verschiedenen Bundesministerien geführt werden? Wie blicken Mitarbeitende aus den Ministerien auf die (Post-)Wachstumsfrage? Welche Synergien könnten sich zu Politikprozessen ergeben, wenn man die Dimension der Wachstumsunabhängigkeit berücksichtigen würde?

Diesen Fragen sind wir in Form eines Projektes für das Umweltbundesamt nachgegangen, in dessen Rahmen wir Interviews und Diskussionsveranstaltungen in fünf Bundesministerien vor dem Regierungswechsel 2021 durchgeführt haben. Dabei konnten wir mit Mitarbeitenden verschiedener Hierarchiestufen aus verschiedenen Abteilungen und Arbeitsbereichen in den Ministerien sprechen und ebenso verschiedene parteipolitische Prägungen einbeziehen. Zudem haben wir Entwicklungen in Bezug zur aktuellen Legislaturperiode reflektiert.

Das Grundlegende zuerst: Kein Bundesministerium hat sich unseres Wissens nach bisher explizit und systematisch mit Postwachstum oder Wachstumsunabhängigkeit inhaltlich befasst. Die Begrifflichkeiten und Konzepte finden sich in den öffentlich auffindbaren politischen Strategien und Diskussionsbeiträgen zudem nicht wieder.

Die untersuchten Ministerien verfügen insgesamt eher über eine allgemeine Positionierung in der Nachhaltigkeits- und Transformationsdebatte, die auf der offiziellen Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beruht und oft wenig Explizites zur Wachstumsfrage erkennen lässt. Wenn sich Ministerien positionieren, dann stark in Richtung Green Growth bzw. eines nicht näher definierten Konzepts des „qualitativen“ Wachstums. Ebenso zeigten die durchgeführten Veranstaltungen, dass es teilweise in hohem Maße von herausgehobenen Einzelpersonen abhängt, ob und wie das Thema intern diskutiert wird.

Grünes Wachstum als Königsweg?

Nach wie vor gilt Grünes Wachstum – auch wenn es teilweise nicht so benannt wird – als der Königsweg und prioritärer Ansatz für die Transformationspolitik, bzw. die noch kaum integrierte Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Zugleich wurde deutlich, dass wir von einer konsequenten Umsetzung einer wirklich grünen Wachstumsstrategie noch weit entfernt sind, welche über etablierte umweltpolitische Ansätze hinausgehen müsste. Dazu würde eine konsequente Ausrichtung an planetaren Grenzen und CO2-Budgets als absolute Grenzen gehören, genauso wie eine Umgestaltung des umweltökonomischen Rahmen, sodass die externen Kosten umweltschädlichen Verhaltens sich in den Marktpreisen widerspiegeln und die „Preise die Wahrheit“ sagen, wie es eine alte Forderung aus der Ökologiebewegung auf den Punkt bringt. Zugleich sind soziale Lasten in gerechter Weise zu kompensieren. Wie weit der Weg hin zu einer integrativen sozial-ökologischen Transformationsstrategie noch ist, zeigen die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen zur Höhe und Ausgestaltung der CO2-Bepreisung, dem als sozialen Ausgleich konzipierten Klimageld, dem Gebäudeenergiegesetz, aktuellen Debatten in der Landwirtschaftspolitik, dem Anliegen umweltschädliche Subventionen abzubauen oder den verschleppten Ausbau der für die Transformation nötigen Infrastruktur bspw. für eine stärkere Nutzung von Erneuerbaren Energien.

Wachsende diskursive Offenheit

Gleichzeitig zeigte sich in den Diskussionen mit den Ministerien jedoch, dass in verschiedenen Häusern und Fachabteilungen durchaus Interesse und diskursive Offenheit für diese Themen besteht und wesentliche Problemstellungen aus der wachstumskritischen Debatte geteilt werden. Ein zentraler Befund ist, dass ökologische, planetare Grenzen zunehmend ernst genommen werden, wenn auch die politische Praxis sowie die Ergebnisse politischen Handelns dem Ziel derer Einhaltung überwiegend nicht gerecht werden. Des Weiteren wird zumindest teilweise anerkannt, dass auch der zukünftige Erfolg des grünen Wachstumspfads zur Einhaltung dieser Grenzen durchaus in Frage steht, und dass Wachstumsvorbehalte und -abhängigkeiten mittelfristig zum Policy-Problem werden können. Ein Wachstumsvorbehalt wird dann zum Problem, wenn notwendige bzw. effektive umweltpolitische Maßnahme nicht ergriffen werden (können), da dadurch eine Beeinträchtigung der Wirtschaftsleistung riskiert wird, bzw. durch gezielte Wachstumspolitik soziale und ökologische Ziele beeinträchtigt werden. Unabhängig von den nachhaltigkeitspolitischen Zielsetzungen besteht die reale Gefahr, dass angesichts von Krisen, Kriegen, demografischer Entwicklung und weltwirtschaftlichen Verwerfungen das auf Exportwachstum aufbauende Wohlstandsmodell Deutschland (das auch Verlierer*innen produziert) nicht ohne weiteres aufrecht zu erhalten ist. So wurde beispielsweise in den geführten Gesprächen von neuen Grenzen der Vorhersehbarkeit der zukünftigen Entwicklungen gesprochen, auf die es sich im Sinne einer umfassenderen Vorsorgeorientierung vorzubereiten gilt.

Zugleich steigt der gesellschaftliche Druck für eine ambitionierte Klimapolitik immer weiter, bekräftigt durch das Pariser Klimaabkommen, das Bundesverfassungsgerichtsurteil sowie aktivistische Alltagsinterventionen. So konnten wir eine größere Offenheit in einigen Ministerien, bzw. bestimmten Abteilungen, für die Auseinandersetzung mit für diesen Häusern als „neu“ wahrgenommene Themen beobachten als vor einigen Jahren. Jedoch besteht hier eine große Bandbreite zwischen den verschiedenen Ressorts und innerhalb der Häuser. Aus der Sicht der Postwachstumsdebatte bieten sich somit durchaus gewissen Möglichkeiten stärker als bisher in einen Austausch zu gelangen, wenn das thematische Framing geweitet wird und stärker auf allgemeinere nachhaltigkeitspolitische Fragestellungen Bezug genommen wird und zugleich der Versuch gemacht wird noch politik-praktischer innovative Umsetzungsideen vorzuschlagen.

Politikintegration über die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie

Wir konnten in unseren Gesprächen mit den Bundesministerien einen grundlegenden Konsens erkennen, dass soziale und ökologische Dimensionen zusammengedacht und mit ökonomischen Fragen verknüpft werden müssen. Daraus entsteht insbesondere in der aktuellen Bundesregierung die Bereitschaft integrativer zu arbeiten, was bislang trotz ambitionierten Ankündigungen im Ampel-Koalitionsvertrag in den letzten zwei Jahren jedoch kaum in die Praxis umgesetzt wurde. Die Kontroverse um das Gebäudeenergiegesetz lässt ggf. sogar Rückschritte befürchten. Ebenso verhält es sich mit der ausbleibenden Einführung des Klimageldes bei gleichzeitiger Implementierung eines höheren CO2-Preises.

Der zentrale Bezugs- und Schnittpunkt für alle Ministerien bezüglich einer entsprechenden Politikintegration ist die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die vom Kanzleramt koordinierte Umsetzungsstrategie der Sustainable Development Goals (SDGs). In der Praxis scheint es jedoch so, dass nach wie vor die sozialen, ökologischen und ökonomischen Ziele auf die einzelnen Ressorts aufgeteilt werden. Das ist problematisch, da Wechselwirkungen der Zielerreichung ausgeblendet werden. Wenn sich das FDP-geführte Finanzministerium (BMF) beispielsweise auf das Ziel „fiskaler Nachhaltigkeit“ fokussiert, werden sozial-ökologische Ziele tendenziell vernachlässigt. Beim Arbeits- und Sozialministerium (BMAS) scheinen die ökologischen Effekte der Wohlfahrts- und Arbeitsmarktpolitik neben den sozialen Indikatoren Armut, Ungleichheit, Beschäftigung kaum eine Rolle zu spielen. Anders ist das tendenziell bei den Grün-geführten Ministerien wie Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie beim SPD-geführten Entwicklungsministerium (BMZ), die sich durchaus an der sozial-ökologischen Transformation als integriertes Ziel orientierten.

Doch auch bei einer entsprechenden sozial-ökologischen Zielausrichtung ist die politische Umsetzung nicht zwingend gegeben. Im Trubel der Tagespolitik fallen Grundsatzfragen im Vergleich zu definierten Ressortaufgaben auf der Prioritätenliste weit ab. Insbesondere im Kontext der Corona-Krise, des Ukrainekrieges und der aktuellen Haushaltskrise wurden realpolitische Prioritäten wie Energie- und Ernährungsunsicherheit priorisiert und transformative Impulse unterlassen. Zudem schränken starke Pfadabhängigkeiten und systemische Zwänge die Handlungsspielräume der Ministerien ein. Ebenso bestehen nicht unerhebliche Herausforderungen im Umgang mit starken, gut organisierten gesellschaftlichen Interessensgruppen. Zugleich sind komplexe parteipolitische Gemengelagen zu berücksichtigen.

Positiv besetzte Konzepte und Begriffe nötig

In den Diskussionsveranstaltungen hat sich alles in allem gezeigt, dass die Begriffe und dahinterstehenden Konzepte „Wachstumsunabhängigkeit“, „Vorsorgeorientierung“ oder „Resilienz“ durchaus geeignet sind, um an verschiedenen Fachdebatten in Bundesministerien inhaltlich in produktiver Weise anzuknüpfen. Gleichzeitig ist unsere Beobachtung, dass „Postwachstum“, „Degrowth“ oder „Suffizienz“ teilweise als Kampfbegriffe wahrgenommen werden und ihre prominente Verwendung dazu führen, dass sich mühsam erarbeite Diskussionsfenster wieder schließen. Jedoch besteht ein besonderes Potenzial für die Akzeptanz von Konzepten mit einem positiven, aktiven und motivierenden Framing wie „Nachhaltiger Wohlstand“ oder „Gutes Leben“. Gerade angesichts aktueller, den Status quo fundamental erschütternden Krisen (Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie), könnte insbesondere der Resilienzbegriff ein wichtiges diskursives Einfallstor sein. Auch der Ansatz der „Wellbeing Economy“ hat ein großes Potenzial, als tragfähige Brücke und mögliche Zielorientierung für ressortübergreifende Verständigungs- und Strategieprozesse zu fungieren.

Nach diesem Überblick auf die grundsätzlichen Positionierungen verschiedener Bundesministerien, möchten wir in zwei weiteren Artikeln stärker auf spezifische Perspektiveren ausgewählter Ministerien eingehen.

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr bei unserem Kollegen Nils aus dem Moore, ehemals RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, für die Zusammenarbeit in verschiedenen gemeinsamen Projekten bedanken, auf denen diese Artikelreihe inhaltlich beruhen.

Woher kommt eigentlich diese wahnwitzige Auffassung, dass einmal erreichte Besitzstände sakrosankt sind, also nicht mehr angefasst werden können? Klar, es ist nicht einfach, solche Änderungen durchzusetzen, aber wenn überlebenssichernde Maßnahmen halt nur möglich sind, wenn es einen gewissen Rückschritt gibt, dann muss man sich halt darauf konzentrieren, diesen Wandel gerecht durchzuführen.

Wenn das nicht gelingt, dann bleibt halt nur die Änderung by disaster. Und das wird wirklich ungemütlich.