Schon der Begriff ist verführerisch – Wachstum. Jedes Kind weiß, dass Äpfel, Bananen und Orangen wachsen müssen und dass es ohne Wachstum all diese köstlichen Dinge nicht gäbe. Die Erwachsenen übertragen das gute Wachstum der Natur ganz selbstverständlich auf das Wachstum der Wirtschaft. Wir brauchen es, damit der Arbeitsplatz sicher bleibt und damit es Lohnsteigerungen gibt. Das Problem ist nur: Wachstum in der Natur und im menschlichen Wirtschaften unterscheidet sich fundamental.

Wachstum in der Natur

In der Natur ist jegliches Wachstum mit Rückkopplungen verbunden, die zur rechten Zeit wachstumsbeschränkend wirken. Wasser, Nährstoffe und Licht steuern das Mengenwachstum. Dort, wo der Mensch nicht eingreift, können Pflanzen und Tiere nur solche Stoffe für ihr Wachstum nutzen, die am Ort verfügbar sind. Weidende Tiere haben durch Wanderungen einen etwas größeren Radius. Entscheidend ist aber, dass auch sie während ihres Lebens und nach ihrem Absterben keinerlei Abfall erzeugen. In der Natur wird alles, was gewachsen ist, wieder in die chemischen Grundbausteine Wasserstoff, Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Mineralien zersetzt. Von da aus beginnt der aufbauende Lebensvorgang neu.

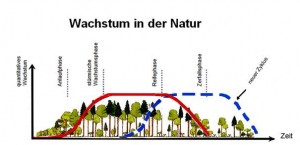

Abbildung 1: Wachstum in der Natur

Das Schaubild zeigt die Wachstumsphasen von Wäldern. In natürlichen Systemen besteht der Wachstumsverlauf aus einer Folge von Zyklen. Einzelindividuen kommen und gehen, die Lebensgemeinschaften bleiben bestehen. Sie verjüngen sich fortlaufend und passen sich so besser an ihre Lebensverhältnisse an.

Der aufmerksame Beobachter entdeckt dabei ein weiteres typisches Merkmal. Natürliche Zyklen haben lange Anlaufzeiten, stürmisches Jugendwachstum, lang dauernde Reifephasen und Zerfallsperioden, in denen bereits ein neuer Zyklus hoch kommt.

Wirtschaftswachstum

Als die Menschen in Vorderasien vom Jagen und Sammeln zur Sesshaftigkeit übergingen, fingen sie an, die Rohstoffe der Erde nach ihren Bedürfnissen umzuformen. Die daraus entstandenen Abfälle, wie Tonscherben und Metallgegenstände, hielten sich zwar über Jahrtausende, entwickelten aber im Boden keine eigene chemische Aktivität. Auch die frühen Formen der Erdölnutzung blieben im Grunde Nadelstiche. Etwas anders wurde das schon mit der Erfindung des Schießpulvers und dem mittelalterlichen Bergbau. Der Ferntransport großer Rohstoffmengen und deren Zerlegung in neuartige chemische Verbindungen, begann aber erst mit der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts. Seither entfernt sich das menschliche Wirtschaften immer weiter von der Verträglichkeit mit der Natur. Durch die nicht umkehrbare chemische Umformung von Rohstoffen und die Produktion riesiger Abfallmengen, die sich nicht wieder im Kreislauf der Natur zersetzen, ja aus diesem Grund sogar hermetisch abgeschlossen werden müssen. Wie lange geht das noch gut?

Eine solche Art von Wirtschaftswachstum wird auf unserer begrenzten Erde unweigerlich an ihr Ende geraten. Da helfen auch die Beschwörungen des menschlichen Erfindergeistes nichts. Zum Beispiel stieg Deutschlands Rohstoffproduktivität von 1994 bis 2009 um 19%, das Bruttoinlandsprodukt jedoch fast ebenso stark, um 18%. Soll diese minimale Effizienzsteigerung das Problem lösen? Deutschland brauchte 2007 einen Materialumsatz von 560 kg für tausend Euro Bruttowertschöpfung. Über Importgüter kamen nochmal 1450 kg hinzu, also insgesamt zwei Tonnen Materialbewegung mit entsprechendem Energiebedarf für tausend Euro Bruttowertschöpfung! Unser Rohstoffeinsatz ist seit der Frühindustrialisierung kaum effizienter geworden und heute noch mit viel zu großen Abraumhalden verbunden.

Wahr ist aber, dass ein Teil der Menschheit die Folgen des Raubbaus durch Importgeschäfte auf Andere verlagern kann.

Wie lange wird die lokale Umweltbelastung durch Uranbergbau, Ölförderung oder Baumwollplantagen hingenommen, wenn nur ein Bruchteil des wirtschaftlichen Vorteils vor Ort bleibt? Wir brauchen ein neues Wirtschaftsmodell, das umweltverträglicher und sozial gerechter ist. Andernfalls wird auf unsere Kinder und Enkel in den nächsten beiden Generationen viel Leid zukommen.

Werterahmen für die Globalisierung

Sicher ist Vorsicht angebracht bei der Übertragung unserer Erfahrungen auf andere Kulturkreise; den schrankenlosen freien Markt stülpte die westliche Welt nach 1990 jedoch allen Ländern ohne Rücksicht auf Lokaltraditionen über. Weltbank und Internationaler Währungsfonds waren die Instrumente dafür. Die Begrenzung des Marktes durch regionale Werte und Kulturtraditionen ist die zentrale Antwort auf die Globalisierung. Ökosoziale Marktwirtschaft heißt das in Europa. Die realen Erfolge der Deutschen mit diesem Konzept können eine überzeugende Begründung für diesen Weg sein. Weltweit könnte auch die islamische Tradition der Zinsfreiheit eine Rolle spielen. Selbst in Industrieländern entstehen immer mehr Regionalwährungen mit inflationsfesten und zinsfreien Zeitgutschriften. Das Zinssystem als Triebkraft des Wirtschaftswachstums wird immer fragwürdiger, weil es zur Kapitalkonzentration bei Wenigen führt und große Teile der Bevölkerung wirtschaftlich zurückfallen lässt. Die Schere zwischen arm und reich öffnet sich immer mehr. Viele haben nicht mehr das Geld, um sich die Warenfülle der Marktwirtschaft zu leisten!

Nachhaltigkeit gegen Schrankenlosigkeit

Die internationalen Großstrukturen des Finanzwesens und der Realwirtschaft sind in den letzten Jahrzehnten Giganten geworden, brüchige Giganten. Wenn sie sich mit dem Regionaldenken nicht arrangieren, werden ihre tönernen Füße einbrechen. Die Macht der vielen kleinen Leute wurde durch Handy und Internet zu einem politischen Faktor, der Systeme stürzen kann. Gewiss ist der Neoliberalismus mit dem Grundgedanken des schrankenlosen Marktes immer noch mächtig und zäh. Er beruht aber auf der Ausbeutung breiter Bevölkerungsschichten und verschließt die Augen vor der Trostlosigkeit und dem Leid dieser vielen Menschen.

Im Jahr 2013 besteht der Begriff Nachhaltigkeit 300 Jahre. 1713 formulierte ihn der sächsische Berghauptmann Carl von Carlowitz in seinem Buch „Anweisung zur wilden Baumzucht“ zum ersten Mal: „Die Ökonomie hat der Wohlfahrt des Gemeinwesens zu dienen. Sie ist zu einem schonenden Umgang mit der gütigen Natur verpflichtet und an die Verantwortung für künftige Generationen gebunden.“ 1992 beschloss eine Konferenz aller Regierungschefs in Rio, künftig müssten wirtschaftliche, ökologische und sozial-kulturelle Faktoren bei allen Entscheidungen gleichrangig beachtet werden.

Abbildung 2: Zieldreieck der Nachhaltigkeit

Das Zieldreieck der Nachhaltigkeit verschaffte vielen aktiven Menschen eine neue Argumentationsbasis und Legitimation beim Einsatz für zuvor belächelte Anliegen. Wir sollten diese Argumentation nicht aufgeben, sondern in der aktuellen Postwachstumsdebatte ausbauen.

Nach dem Beispiel der Natur

Lässt sich eine Brücke vom Wachstum in der Natur zum menschengemachten Wirtschaftsleben finden? Eine Antwort könnte die Betrachtung unseres eigenen Gehirns geben.

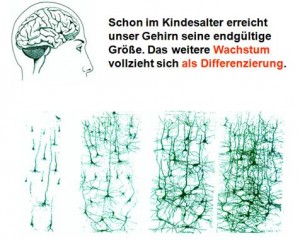

Abbildung 3: Wachstum als Differenzierung

Das menschliche Gehirn erreicht schon im Kindesalter seine endgültige Größe. Die „Ressource“ Gehirnzellen ist in der Quantität also begrenzt. Das menschliche Gehirn reagiert auf neue Anforderungen mit der Schaffung von neuen verknüpften Strukturen aus den vorhandenen Gehirnzellen. Das weitere Wachstum der intellektuellen Fähigkeiten vollzieht sich als innere Differenzierung und Verknüpfung. Dieser Prozess kann bei regem Gebrauch bis ins hohe Alter anhalten und ist wegen der Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten praktisch unbegrenzt.

Auch in der Ökonomie sind die stofflichen und energetischen Ressourcen begrenzt. Ziel muss also sein, durch neue Ideen die vorhandenen Ressourcen so neu zu kombinieren, dass die wirtschaftlichen Bedürfnisse ohne zusätzliche Ressourcen erfüllt werden. In dem Trend zur wissenschaftsbasierten Ökonomie und Entmaterialisierung zeichnet sich eine solche Entwicklung ab.

Einzelkundenorientierte Systemlösungen, bei denen das Anwendungswissen überwiegt, treten in den Vordergrund. Dies bedeutet, dass dem Kunden eine Kombination aus industriell gefertigtem Produkt und passender Dienstleistung maßgeschneidert angeboten wird. Der Weg geht vom Verbrauch zum Gebrauch. Das Interesse der Anbieter wandelt sich vom kurzfristigen Durchsatz zur möglichst langen Nutzung. Material- und Energieaufwand werden dadurch minimiert. Am Ende könnte ein Wachstumsbegriff stehen, der dem Zieldreieck der Nachhaltigkeit gerecht wird. Entscheidend für den Erfolg ist die Überzeugungskraft, mit der viele Menschen für diese Vision eintreten.

Quellen

Crouch, Collin (2011): Das befremdliche Überleben des Neorealismus. Berlin: Suhrkamp Verlag

Deutscher Forstverein e.V. (2013): Pro Wald – 300 Jahre Nachhaltigkeit, 01/2013. Göttingen: ID Wald GmbH

Gahrmann, Arno; Osmers, Henning (2004): Zukunft kann man nicht kaufen – Ein folgenschwerer Denkfehler in der globalen Ökonomie. Bad Honnef: Horlemann Verlag

Göppel, Josef; Pfeiffer, Joachim (2005): Konjunktur durch Natur – Wege zu mehr Beschäftigung mit marktwirtschaftlicher Umweltvorsorge. Murnau am Staffelsee: R. Mankau Verlag

Graeber, David: Schulden. Die ersten 5000 Jahre, 2012. Verlag Klett-Cotta

Holzbauer Sepp, Ökosoziales Forum Niederalteich (2012): Humus der Gesellschaft – Denkanstöße zur nachhaltigen Entwicklung von Land und Landwirtschaft. Morgenroth Media GmbH

Nissen, Hans; Heine, Peter (2003): Von Mesopotamien zum Irak – Kleine Geschichte eines alten Landes. Berlin: Verlag Klaus Wagenbach

Rademacher, Josef, Riegler, Josef, Weiger, Hubert (2011): Ökosoziale Marktwirtschaft – Historie, Programm und Perspektive eines zukunftsfähigen globalen Wirtschatssystems. München: Oekom Verlag

Wenn weniger mehr ist – Die Postwachstumsökonomie. Online verfügbar unter: www.goeppel.de (Stand 01/2013)